中国经济报导:6月28日,南方区域电力市场正式启动连续结算试运行股融贷,标志着我国首个多省区、全主体参与的电力现货市场进入常态化运行阶段。

这一改革突破省级行政区划限制,实现电力资源在更大范围内自由流动,日均交易规模预计达38亿度,成为全国统一电力市场初步建成的重要标志性成果。

市场架构与运行机制创新

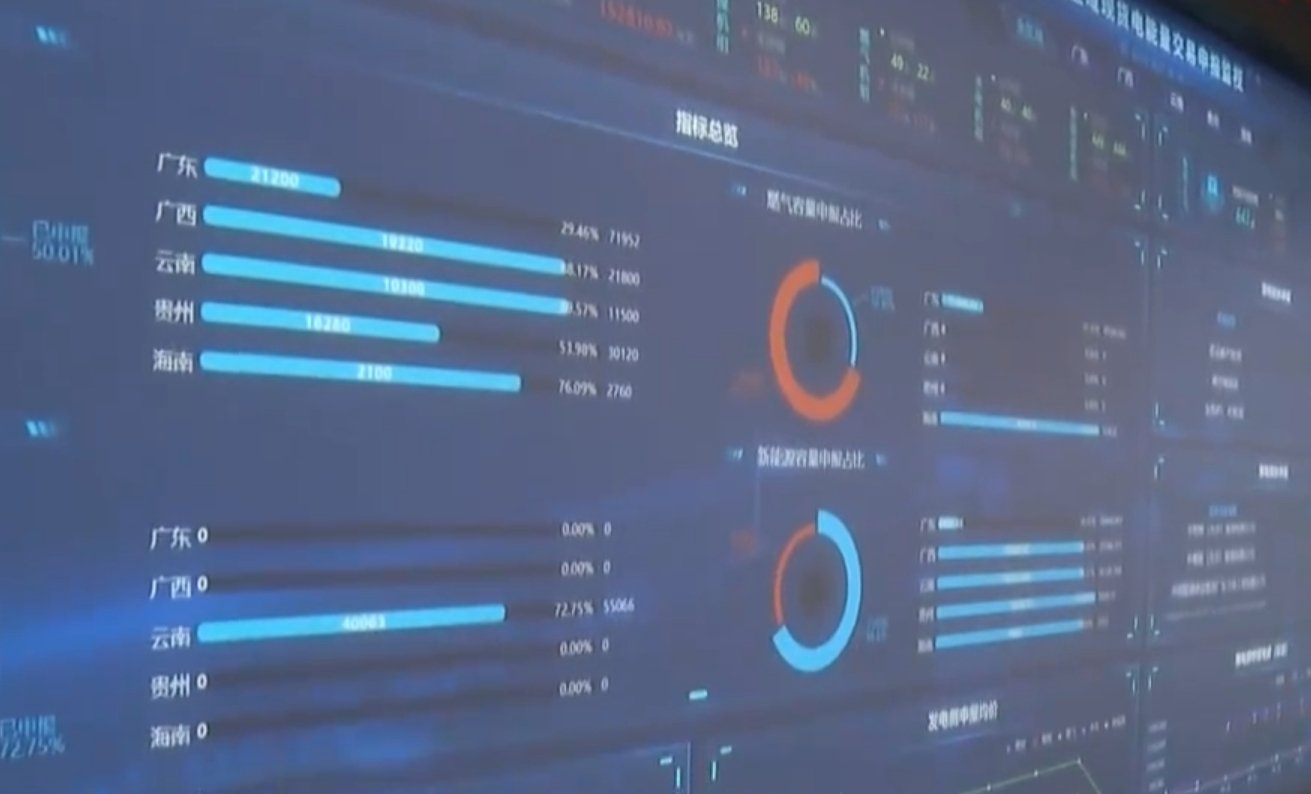

南方区域电力市场覆盖广东、广西、云南、贵州、海南五省区,注册主体超22万个,涵盖煤电、核电、新能源等全类型发电企业及电力用户、售电公司。通过统一出清机制,不同省区、不同能源类型的发电机组同台竞价,形成“一个市场、多种资源”的协同格局。

试运行首日,超过831家电厂和700多家用户参与交易,申报电量达22亿千瓦时,其中501家新能源场站参与报量报价,创“开市”以来新高。

技术层面,市场依托我国自主研发的全国产化“天权”求解器,支撑超6000个模型节点、120万项出清变量的高效计算,相当于在瞬间完成“6000个地点、120万种商品的价格与配送优化”。

这一技术突破使市场能够实时反映电力供需的时空差异,例如海南与广东跨海联网线路在连续结算模式下,可根据新能源出力波动灵活调整电力互送,解决了非现货期间潮流为零的难题。

价格信号与资源配置优化

连续结算的核心价值在于释放更真实、更稳定的价格信号。市场从按周、按月交易转为每日连续运行后,“高峰高价、低谷低价”的价格机制将引导市场主体调整生产消费行为。

例如,工商业用户可通过实时电价数据优化用电计划,在电价低谷时段安排高耗能生产;新能源场站则可根据价格信号动态调整出力,提升消纳效率。试运行当天股融贷,市场已初步呈现价格波动特征,为用户提供了差异化选择空间。

对能源保供而言,连续结算机制通过市场化手段平衡供需。

以云南水电为例,丰水期电价下行可引导电力向广东等负荷中心流动,缓解省内弃水压力;枯水期电价上行则激励煤电、气电等调节性电源增加出力,保障电力安全稳定供应。

这种“削峰填谷”效应使市场在优化资源配置的同时,强化了能源保供能力。

新能源消纳与产业协同发展

连续结算为新能源参与市场提供了更高效的路径。目前,南方区域集中式新能源场站基本加入现货交易,通过报量报价机制直接参与市场竞争。

试运行首日,新能源场站申报电量占比超23%,其出力波动通过价格信号传导至用户侧,促进供需动态平衡。

例如,当风电、光伏出力骤增时,市场价格下行将引导储能、可调节负荷等资源参与调峰,形成“新能源+灵活性资源”的协同消纳模式。

对产业发展而言,连续结算推动电力与产业链深度融合。

在广东,制造业企业可通过实时电价数据调整生产线启停,降低用电成本;在云南,绿色铝、绿色硅等产业依托低价水电资源,实现低碳生产与经济效益双赢。

此外股融贷,市场还催生了虚拟电厂、综合能源服务等新业态,例如广州某工业园区通过聚合分布式电源参与现货市场,年降低用电成本超500万元。

全国统一市场建设的里程碑意义

南方区域电力市场的连续结算试运行,是全国统一电力市场建设的关键一步。其创新性体现在:

制度突破:打破省间壁垒,建立跨省区统一出清机制,实现电力资源“全国一张网”配置。

技术引领:自主研发的“天权”求解器、三维激光扫描等技术,为全球高复杂度电力市场提供了“中国方案”。

生态构建:通过中长期交易与现货市场衔接、辅助服务市场配套,形成多层次市场体系,覆盖电力生产消费全链条。

按照国家规划,到2025年全国统一电力市场体系初步建成,2030年基本建成。

南方区域的实践将为其他地区提供可复制的经验,例如辽宁、湖北等地已启动现货市场连续结算试运行,借鉴南方区域的市场设计与技术路径。

未来挑战与发展方向

尽管取得阶段性成果,南方区域电力市场仍面临挑战:

技术升级:需进一步提升系统计算能力,应对极端天气下新能源出力大幅波动的场景。

市场监管:建立跨省区市场力监测机制,防范价格操纵等风险,保障公平竞争。

用户参与:推动中小用户通过售电公司代理参与市场,提升用户侧响应能力。

未来,南方区域将重点推进以下工作:

全域覆盖:2025年底前实现五省区电力现货市场全覆盖,并向周边省份扩展。

产品创新:探索容量市场、绿电交易等新品种,完善市场功能体系。

国际合作:依托“一带一路”倡议,输出市场建设经验,助力东南亚国家电力市场一体化。

南方区域电力市场的连续结算试运行,不仅是我国电力市场化改革的重大突破,更是构建新型电力系统、服务“双碳”目标的关键实践。

随着市场机制的不断完善,这一“电力超级市场”将持续释放改革红利,为经济社会高质量发展注入新动能。

转自:全国商报联合会股融贷

长宏网提示:文章来自网络,不代表本站观点。